2016年3月22日、あんじょうし文化センターで、あんじょうし未来創造研究所の専門研究員、立石祥子さんから住宅政策に関する研究の発表があった。このブログでもこれまでに2回ほど紹介しとるだけど、こんかいは、発表でつかわれたスライドの内容を以下に紹介しておく。

人口誘導に依拠した住宅政策に関する研究

(立石祥子さん)

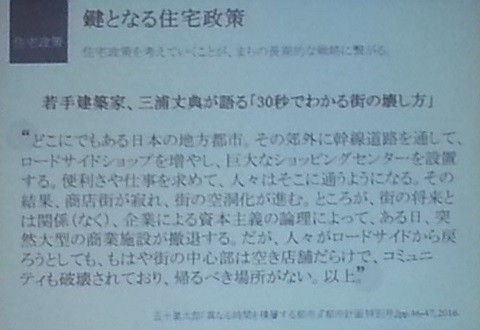

- 30秒でわかるまちのこわしかた

- かぎとなる住宅政策

住宅政策をかんがえていくことが、まちの長期的な戦略につながる。- わかて建築家、三浦丈典がかたる「30秒でわかるまちのこわしかた」

「どこにでもあるにほんの地方都市。ほの郊外に幹線道路をとおして、ロードサイドショップをふやし、巨大なショッピングセンターを設置する。便利さやしごとをもとめて、ひとびとはほこにかようようになる。ほのけっか、商店街がさびれ、まちの空洞化がすすむ。ところが、まちの将来とは関係なく、企業による資本主義の論理によって、あるひ、とつぜんおおがたの商業施設が撤退する。だけど、ひとびとがロードサイドからもどらあとしても、まあはいまちの中心部はあき店舗だらけで、コミュニティーも破壊されており、かえるべきばしょがない。以上」- 郊外にすむっていうこと

- 住宅政策の現代史

にほんにおいて、戦后の住宅政策はくにの主導ですすめられてきたけど、1990年代なかばからほの決定権が地方へ移行してきた。あんじょうしもまた、長期的な住宅政策をかんがえていく局面にたたされとる。- 若林幹夫がかたる「郊外にすむっていうこと」

「郊外にすむひとたちっていうのは、すむことの必然性をほんなにかんじてないじゃないか。つまり、郊外にすむこと自体は、ある種の必然であったかもしれんだけど、都市の雇用労働者にとっては郊外のどこにすむかっていうことは、てもちのおかねと通勤時間といまどこの住宅がかえるかっていうことによってたまたまきまったばしょであり、たまたまきまったばしょにたまたますみ(・・・)要するにえらべんなかからえらんで、ほこでいきてこどもをそだてておいていく。ほのこと自体は必然だったっておもうけど、大部分のひとたちはうちを主体的にはえらべず、あたえられた選択肢のなかからじぶんのさいふとみあったかたちでえらんでいくしかない。ほいだで、住民たちがつくったともいえんようなかたちでつくりあげていくようなばしょとして、地域っていうもんがあっただっておもう」- あんくるバスの課題

- 住宅政策における人口密度の概念導入の重要性についてのべたけど、地域交通においても人口密度は重要である。

〔かくだい〕- 人口密度をたかめてなにをめざすのか

- まちなかにおける高密度地域の実現は、1960年前后のにほんをめざすもんじゃない。さいごに社会学のたちばから次世代のために住宅政策をかんがえる重要性にふれる。

- 北田暁大がかたる、コミュニティーの幻想から脱出するむなしさ

「喪失したことすらわすれとったもんを、ふたたび意識的に、こんどはみずからの選択としてうしなわにゃいかん。めざめたくないゆめからめざめざるをえんことをしっちゃってから、意識的にめざめる決断をするまでの一瞬、わたしたちがあさくはない絶望につきおとされるあの一瞬のかなしみを想起してみやいい。次世代のために、ほの一瞬のかなしみに持続的にたえつづけていく決断をすること。(・・・)いたましいたちばにおとなたちがたつこと、つまりめざめの一瞬のかなしみを社会的な水準においてひきうけることにおいてのみ、社会は次世代へと接続されえる」◇ ◇

(さんこう)

- 「人口誘導に依拠した住宅政策に関する研究」 - あきひこゆめてつどう|2016/09/15

- 2016年3月22日、あんじょうし文化センターであんじょうし未来創造研究所の研究成果報告会があって、ほんなかで専門研究員の立石祥子さんから「人口誘導に依拠した住宅政策に関する研究」の発表があっただけど、広報あんじょう2016年5月15日号につぎのようにのっとった。

- 「30秒でわかるまちのこわしかた」 - あきひこゆめてつどう|2016/03/22