2020年1月にじゅうよっか、しろめぐりで東端城と小川城、姫小川城をみてきた。東端城主の永井伝八郎直勝は有能で、のちに転じて笠間城主、古河城主になっとる。案内してくださったのは、あんじょうふるさとガイドの会の広田純子さん。

〔東端城〕〔小川城〕〔姫小川城〕

◇ ◇

東端城(ひがしばたじょう)

さいしょにおとずれたのが東端城。東端のまちのみなみのはずれにある。築造が1580年。はなから松平勢力の支店としてきずかれたもんだ。城主はすぐにあに永井伝八郎直勝(ながいでんぱちろうなおかつ)に交代。直勝は有能で、のちに転じて笠間城主、古河城主になっとる。1615年、これにともなって東端城は廃城になる。

まず、しろの区域のいちばんたかいとこに、説明がきのりっぱないしぶみがあるのにおどろく。ほのとなりに城山稲荷神社のとりい。これもぴっかぴかなのにおどろく。さらにほのみぎに石柱のいしぶみがあって、「正一位城山稲荷大明神」ってかいてある。「正一位(しょういちい)」ってのは最高位のってことだ。さいしょは城主専用だった城山稲荷神社が、廃城にともなって一般開放されていまにいたっとるだげなけど、最高位の神社だってのにもおどろく。

にしがわにおりたとこが二の丸。しろらしさをかんじる。二の丸のきたの部分にあるのが城山稲荷神社。

城山稲荷神社のおもてにまわってみる。どういうわけかきたむきにたっとるだけど、しぶい神社だ。

しろの区域のきたがわには土塁もある。

小川城(おがわじょう)

つぎにおとずれたのが小川城。小川城っていってもいくつかあったみたいなだけど、おとずれたのはほんなかの小川志茂城(おがわしもじょう)。1446年、石川政康が築城。政康から康長、春重3代の居城。一族のうち、清兼、康正、家成、数正は岡崎城代をつとめる。しろのきた的場は織田と松平のいくさで一政がなくなったとこ。石川氏のやかたのあったとこが康正、しろあとが本城っていいつたえられてきた。

ばしょは本城公園のとこで、公園のあずまやに説明がきのいしぶみだけがある。

石川政康の四男がひらいた蓮泉寺(れんせんじ)もおとずれる。りっぱなおてらだ。

本堂にあがらせてもらって、「石川台嶺(いしかわたいれい)殉教血痕つき白衣」を見学。明治の廃仏毀釈にたいする不満からおこった大浜騒動の主導的やくわりをはたしたひとりが、このてらの石川台嶺であり、さいごは斬罪になっただけど、ほのときの白衣がここにかざってあるだ。くびすじのとこで服まできられとったり、ちのあとがいっぱいついとったり、じつになまなましい。

姫小川城(ひめおがわじょう)

さいごにおとずれたのが姫小川城。えっ、姫小川って桜井のまちのなかのひとつの地区なのに、ほんなとこにしろがあったのか!ってかんじだ。

しろあとは誓願寺(せいがんじ)のうらがわにあって、みなみがわの土塁だけが境内のなかにくいこんでいまものこっとる。1400年代終盤にこの地にやってきた内藤氏により築造。内藤氏はのちに東京の内藤新宿になをのこす。

誓願寺の由緒も興味ぶかい。649年、孝徳天皇皇女綾姫が姫小川に漂着してすむ。みやこでみぶんを剥奪されたひめさまが、ここまでおちのびてきただ。むらのなまえも萱口里(かやぐちのさと)から姫郷小川村(ひめごうおがわむら)にかえられる。ひめさまの警護役のひともここにすみつく。都築、野村、ながと、かわいの4姓のひとで、いまも姫小川は都築さん、野村さんだらけだ。綾姫がなくなって、ほの菩提をとむらったひとが誓願寺を創立したってつたえられる。1468年、天台宗から浄土真宗のてらにかわる。39代義鳳が1871年の大浜騒動で真宗護持のため法難にあう。

(さんこう)

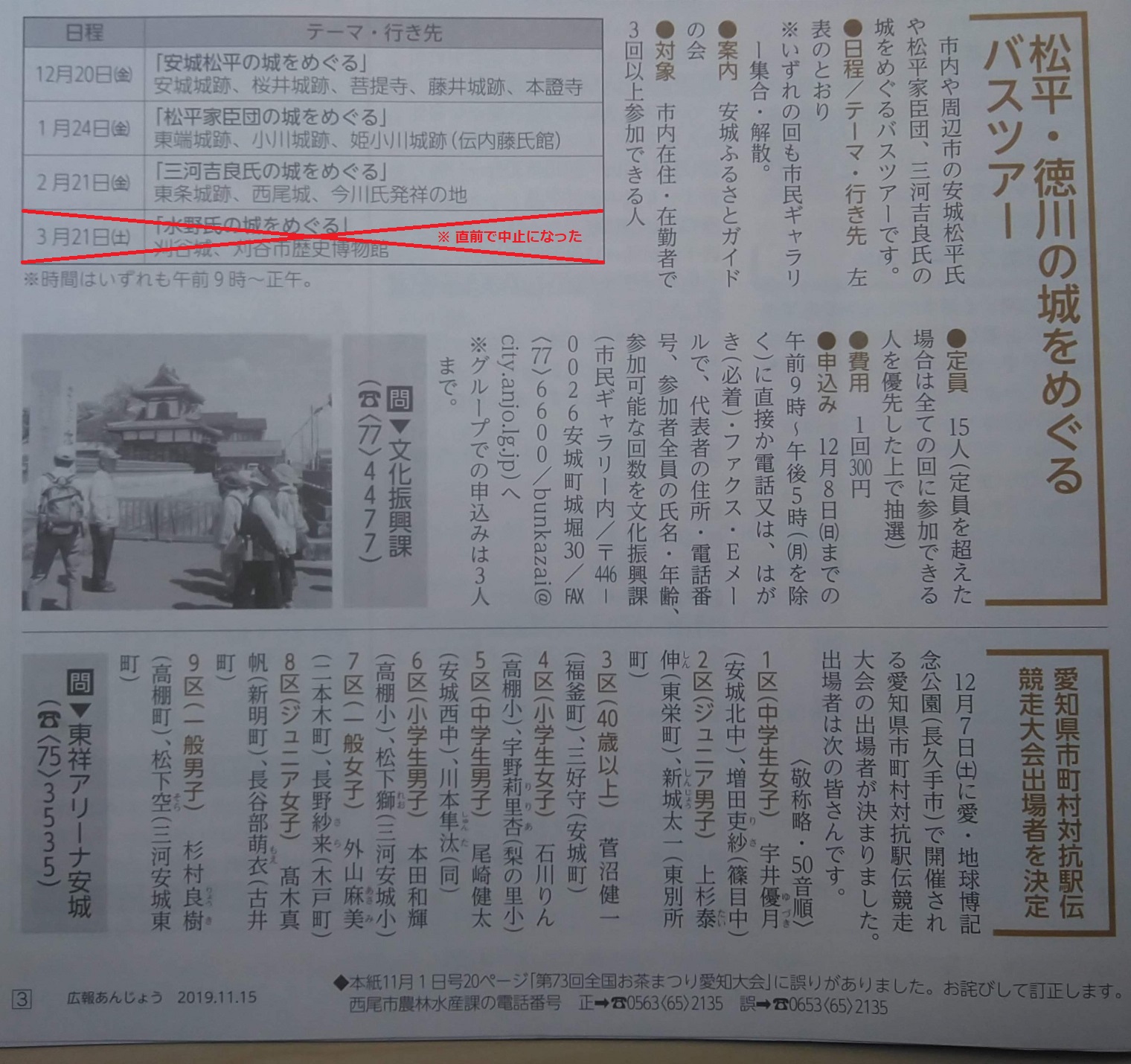

- 松平、徳川のしろをめぐるバスツアー

- 2回め=2020年1月にじゅうよっか、きんようび

「松平家臣団のしろをめぐる」=東端城あと、小川城あと、姫小川城あと

- 2回め=2020年1月にじゅうよっか、きんようび

- 誓願寺の由緒がき - 2020年1月にじゅうよっか - おぼえがき(ゆめてつどう)|2020/02/01

- 小川志茂城あとのいしぶみ - 2020年1月にじゅうよっか - おぼえがき(ゆめてつどう)|2020/02/01

- 東端城あとのいしぶみ - 2020年1月にじゅうよっか - おぼえがき(ゆめてつどう)|2020/02/01

- しろめぐりであんじょう城と桜井城、藤井城、本証寺城をみてきた - 2019年12月はつか - あきひこゆめてつどう|2019/12/20

- きょう2019年12月はつか、しろめぐりであんじょう城と桜井城、藤井城、本証寺城をみてきた。桜井城はあわせて菩提寺も。案内してくださったのは、あんじょうふるさとガイドの会の榊原さん。

- 碧南市の三河大浜城と羽城そして江戸時代の大浜陣屋はおんなじばしょ?|愛知のおしろめぐり

- かつての三河国である碧南市には、三河大浜城、羽城、そして江戸時代の大浜陣屋があったといわれておりますが、これらは同じ場所ではないかという指摘があります。この記事では2つの城と1つの陣屋の歴史、そして現地レビューと私の感想を書いてみました。

- 羽城(はねじょう)

1560年の桶狭間の合戦后、今川氏から独立した家康は三河一向一揆を経て、何とか三河を統一するまでになりました。羽城はそんな家康が舟手の要害として大浜に築き、長田重元に守らせたお城です。お城は東西およそ90m・南北およそ109mの長方形で、西方は海に望んだ台地上でした。

ちなみに城主の長田重元の息子は永井伝八郎直勝という人で、小牧・長久手合戦時、徳川方に属し、羽柴方の池田恒興を討ち取った人です。東端城(あんじょうし)の城主となり、悲劇の人・由利姫の夫でもあります。

- 綾姫さまとたもをもつ少女 - 2020年2月13日 - あきひこのいいたいほうだい|2020/12/05 〔ついか〕

- 綾姫さまは、ほれはきのどくなおかただった。うまれこそ、みやこの高貴ないえがらで、なに不自由なくそだてられてきた。15才になられたとき、まつりごとをつかさどるたかいくらいの貴族がいれかわり、いままでの貴族はみやこからおわれることになった。ほうしたなかに、綾姫さまの一族もはいっとった。

- 綾姫さまをのせたこぶねは、おおきなふねにおきへおきへとひっぱられ、瀬戸内のうみのながれのはやいところまでくると、つながれとったなわをきられてしまった。こぶねはなみにもまれながらひろいおおきなうみにながされ、陸からとおくはなれてしまった。家族とはなればなれになって、ほれはかなしいことだった。ほれでも綾姫さまをそだててくれたうばとおつきのものが3人いっしょにふねにのせられたので、ほれだけがすくいだった。

- こぶねはなんにちもただよい、やがておだやかなうみにはいることができた。三河のうみべの萱口(すがぐち)というむらについた。むらびとは、たいそうてあつくもてなした。この土地は、むかしからみやこの皇族との関係があって、いくつもの古墳のならぶところだった。だから綾姫さまは、うばやおつきのものたちと、安心してせわになることができた。このときの綾姫さまは、いつものきぬのきもんではなく、そまつなあさのころもやかぶりものをみにつけとった。

- 「これはこれは、たいそうなんぎをなされたことでしょう」。

- このむらのおさが、むらびとをしたがえてでむかえた。

- 「わたくしは、この萱口をあずかる小川伝太郎ともうすものです。ご安心ください。このむらで綾姫さまをおまもりいたしますから」。

- むらのおさは、さっそくむらびとたちに命じて、かりのすまいをつくらせた。ほいで、ひるもよるもなんにんかのむらびとが交代で、おまもりするひがつづいた。

- 綾姫さまは、ようやくむらのくらしにもなれて、おせわになったひとびとに、お礼をもうされた。しばらくして、みやこに綾姫さまのことがしらされると、警護のもんや御殿をつくる費用までとどいた。50間四方の土塁をめぐらせた土地のなかに、りっぱな御殿はつくられた。

- むらのおさは、このむらのなを「姫郷小川村」とかえることにした。